新市民是什么?新市民的分类、指代范围变化和特征

新市民是什么

一般而言,从广义角度出发,新市民主要涵盖“除土著居民外,所有到城市生活和工作的新居民";。从狭义角度出发,新市民专指那些“外来务工人员";。从时间上看,“广义";的定义过于宽泛,对“所有到城市生活和工作的新居民";的“新";没有限制;“狭义";的定义比较狭隘,只局限于外来务工人员所在的范围,而在大多数群体中,因为城市扩张原因而被围困在城市里的农民则不包括在内;

有学者明确界定了新市民的涵盖范围,其认为个人在城市工作或居住总时长超过半年以上、从事非农生产、城市化进程中新增的“新市民";,这类人群主要包括以下三种:①由于拆迁被安置进城中的“新市民”、被动搬迁的“失地农民";、“城中村";中的“新市民”;②在城市居住6个月以上的“流动人口";;③通过婚姻等方式转移到当地的“新市民”。

2022年3月,央行、银保监会印发《关于加强新市民金融服务工作的通知》进一步明确了“新市民”范畴:“指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因来到城镇常住,未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的各类群体,包括但不限于进城务工人员、新就业大中专毕业生等”。官方估算新市民约3亿人口,在我国总人口中占比超过20%。

新市民分类

“市民”这一词汇在《辞海》中的释义是“城市居民”。“新市民”作为一种在“市民”基础上形成的词汇,主要包括三类人群:

第一类是进城务工人员,受低收入的影响他们中的绝大多数都住进了保障房片区。2005年6月,青岛市妇联制发的文件中,将青岛市外来务工人员称为“新市民”并发布《关于开展青岛市‘十佳巾帼新市民’和‘优秀巾帼新市民’评选活动的通知》。2006年8月,西安市雁塔区区委、区政府联合下发了《关于规范“新市民”称谓的通知》,标志着“新市民”成为雁塔区40万农民工和外来务工人员的新称谓;

第二类是“村转居”社区居民,顾名思义,指因为原来居住的农村社区现在转变为城市社区而从农民变城市居民的那部分人群。

第三类是由外地引进的青年人才,他们通常会选择在主城区买房之前暂居在城郊保障房片区。

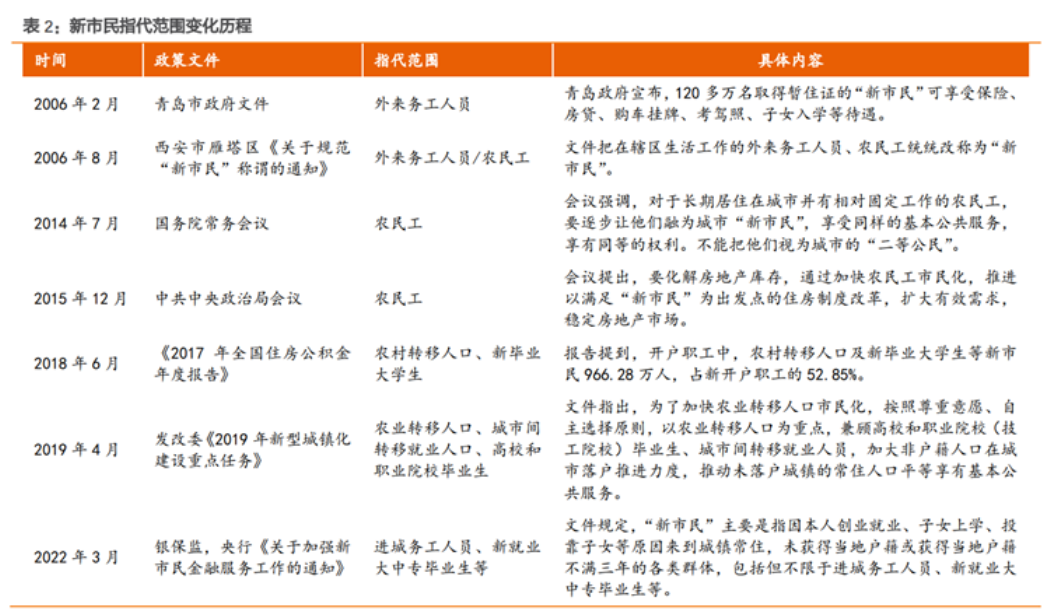

新市民指代范围变化

2006年2月,青岛市政府文件将外来务工人员定义为“新市民”,青岛政府宣布,120多万名取得暂住证的“新市民”可享受保险、房贷、购车挂牌、考驾照、子女入学等待遇。

2006年8月,西安市雁塔区发布《关于规范“新市民”称谓的通知》,文件把在辖区生活工作的外来务工人员、农民工统统改称为“新市民”。

2014年7月,国务院常务会议强调,对于长期居住在城市并有相对固定工作的农民工,要逐步让他们融为城市“新市民”,享受同样的基本公共服务,享有同等的权利。不能把他们视为城市的“二等公民”。

2015年12月,中共中央政治局会议提出,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足“新市民”为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。

2018年6月,《2017年全国住房公积金年度报告》将新市民定义为“农村转移人口和新毕业大学生,报告提到,开户职工中,农村转移人口及新毕业大学生等新市民966.28万人,占新开户职工的52.85%。

2022年3月,银保监,央行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》,文件规定,“新市民”主要是指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因来到城镇常住,未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的各类群体,包括但不限于进城务工人员、新就业大中专毕业生等。

新市民的特征

新市民是国家开始城镇化建设以来,出现的一个新群体。与外来务工人员、搬迁移民等有着一定的相似之处,他们的原户籍不在当地,为了工作、学习等原因在城镇长期居住生活,具有一定的流动性。新市民主要包括来到城市进行工作、经商、学习的人员,包括跟随他们一起来到城市的家属等。还包括由于特殊原因,通过各种形式转移到城市的群体,包括移民搬迁、城市扩建等。

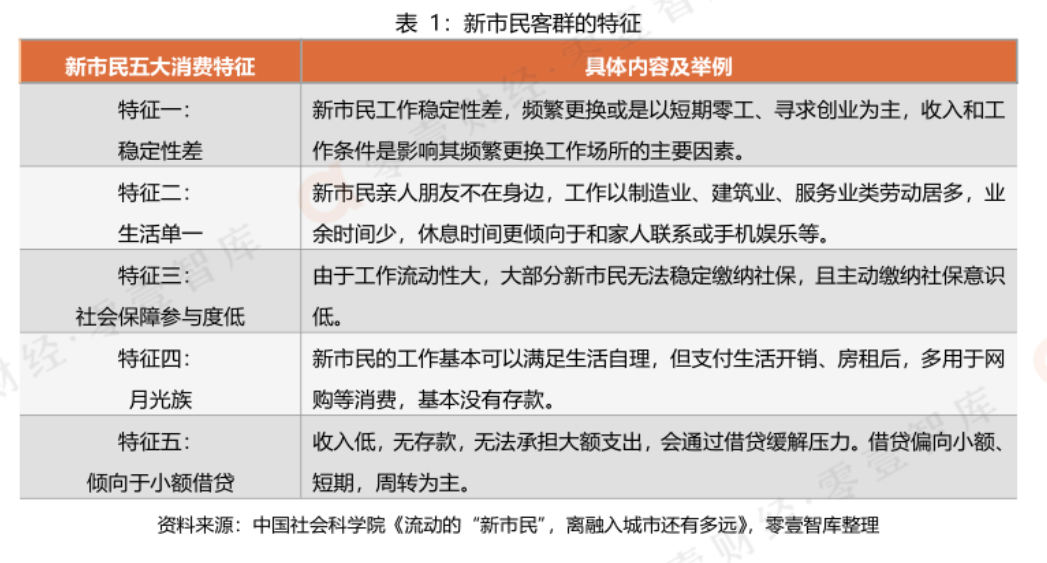

(1)新市民具有流动性,新市民进入城市生活,他们中的大部分没有稳定的工作,居住场所会随着各种情况的影响而发生改变,比如工作等各方面的原因。新市民工作稳定性差,频繁更换或是以短期零工、寻求创业为主,收入和工作条件是影响其频繁更换工作场所的主要因素。

(2)新市民具有边缘性。新市民进入陌生的城镇生活,没有良好的、稳定的社会关系,他们的圈子大多是一些同乡或亲戚。生活单一:新市民亲人朋友不在身边,工作以制造业、建筑业、服务业类劳动居多,业余时间少,休息时间更倾向于和家人联系或手机娱乐等。在处理一些突发情况时往往会不知所措,不知道该如何解决。

(3)社会保障参与度低:由于工作流动性大,大部分新市民无法稳定缴纳社保,且主动缴纳社保意识低。新市民这一群体没有与普通市民相对等的社会保障,他们在子女教育、社会保障、求职就业等方面更加缺乏了解。

(4)新市民具有弱势性,进入城镇生活的新市民所接受的文化教育程度普遍偏低,对与刚刚进入城市生活的他们来说,没有稳定的社会关系,一切都还比较陌生,没有良好的求职渠道,收入较低,生活质量普遍不高

(5)月光族:新市民的工作基本可以满足生活自理,但支付生活开销、房租后,多用于网购等消费,基本没有存款。

(6)倾向于小额借贷:收入低,无存款,无法承担大额支出,会通过借贷缓解压力。借贷偏向小额、短期,周转为主。

新市民人口规模

截止2020年底,我国常住人口城镇化率为63.9%,户籍人口城镇化率为45.4%,按14.1亿总人口计算,两者差距为2.6亿人。其中1.7亿为外出农民工,根据贝壳研究院数据,2020年我国城镇流动人口已达8000多万,与外出农民工之和近2.6亿。本次《关于加强新市民金融服务工作的通知》官方口径的新市民约为3亿人,因此流动人口(外出农民工+城镇流动人口)为新市民的主要部分。此外,新市民研究院数据也显示流动人口在新市民中约占91%。尽管新市民范围有所扩大,从群体组成来看,城乡和城镇的流动人口仍是其主体[1]。

北京市共有“新市民”约800万人,约占常住人口40%,呈现“两头集中”的特点,即“一头”集中于科技创新、文化创意等新兴产业,“一头”集中于物流、家政等服务类行业,两类新市民的金融服务需求存在较大差异。

广东是我国人口第一大省,同时也是外来人口第一大省,数据显示,截至2021年末,广东的“新市民”超过4000万[2]。

新市民金融服务内容

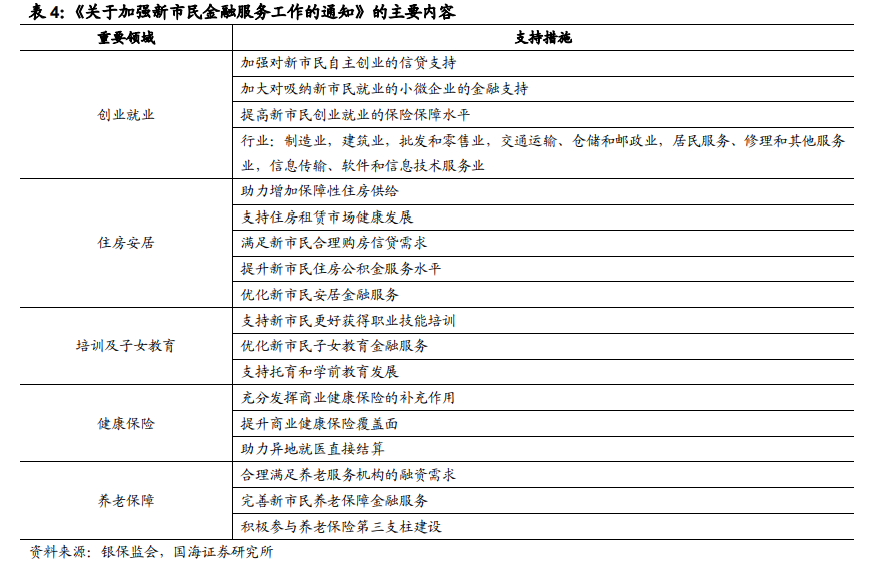

支持手段市场化原则为主,由商业银行和保险机构提供金融服务,政府部门提供政策支持。商业银行加强信贷支持,适当让利,增加政策灵活性、新市民金融服务获得性;保险机构提供保障服务,同时用保险对新市民进行增信。支持手段主要涉及创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域:

(1)创业就业:鼓励商业银行加强对自主创业的新市民、吸纳新市民就业的小微企业的金融支持,促进新市民创业就业;鼓励保险机构对新市民较为集中的行业开展保险产品创新,扩大保险保障覆盖面。行业上,聚焦制造业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,居民服务、修理和其他服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业,加大金融支持力度。

(2)住房安居:一是助力增加保障性住房供给。支持银行保险机构通过参与保障性租赁住房试点、助力政府部门搭建住房租赁综合服务平台等方式,推动增加长租房源供给,完善住房租赁市场供应体系。此前,银保监会和住建部发布《关于银行保险机构支持保障性租赁住房发展的指导意见》,也强调加大对保障性租赁住房建设运营的金融支持。二是合理满足新市民购房信贷和消费信贷需求。

(3)子女教育:优化新市民子女教育金融服务,支持托育和学前教育发展,鼓励银行、保险机构加强相关金融服务和产品供给。

(4)健康保险:扩大商业健康保险覆盖面,提高健康保险服务水平。

(5)养老保障:丰富养老金融服务产品,加大新市民养老保障力度

2022年关于新市民金融服务的政策

河南:4月1日《关于推进河南银行业保险业加强新市民金融服务工作的实施意见》

①提出量化目标,如普惠型小微企业贷款增速不低于贷款平均增速、新增发放创业担保贷款100亿元以上等。

②指导银行机构加强与地方创业贷款担保中心合作,强化与政府性融资担保机构之间的信息共享

③提出“新市民卡”“新市民贷”“新市民保”等金融创新产品。

重庆:4月7日《金融支持新市民安居乐业实施细则》

①将新市民范畴增加“引进人才”、“退伍军人”等。

②运用大数据平台,整合新市民社保、税务、住房公积金、水电气、民政及农民工工资等数据,完善征信。

③将符合条件的新市民纳入创业担保贷款扶持范围,明确担保、贴息等政策

④组建业务条线共创团队,加强新产品、新业务、新模式研发,增强新市民金融产品服务开发能力

⑤房地产方面提出扩大银行住房储蓄业务,以“先存后贷”、“恒定低息”方式降低住房信贷成本。

北京:4月11日《关于做好辖内新市民金融服务工作的通知》

①对辖区内新市民做了更精细的刻画:总数800万人、占常住人口40%,职业上集中在科创、文创等新兴产业,以及物流、家政等服务类行业。

②推动政务数据与监管数据共享,已整合公积金、社保、医保、民政、不动产信息。

③取消对贷款对象的户籍限制,同等财政贴息和担保费免除政策,推动创业担保贷款提量扩面,个人额度由30万提升至50万,小微企业由200万提升至300万。

④围绕快递物流、家政服务、建筑施工等吸纳新市民就业较多的行业研发专属保障产品。

山东:4月11日《加强新市民金融服务的行动方案》

①将新市民划分为“进城务工人员”“新就业大中专毕业生”“投靠或陪伴子女人员”“其他原因常住人口”四类主体,分类统计监测。

②推动银行保险机构主动对接社保卡、公积金、税务等政府信息,解决新市民信贷时的信息瓶颈问题。